防水工事はなぜ必要か?

防水工事と聞いても、あまりピンとこないかもしれません。

字の通り、建物を水から防ぐ工事です。実は、この工事とても大切なんです。

戸建て住宅の場合でも『水』の浸入を防ぐための工事は必要不可欠です。もし水を防ぐことができなければ、雨漏りを引き起こし住宅を支える柱や梁が腐食してしまいます。

また、木材だけでなく住宅を形作っている、あらゆる建材も痛んでいきます。

また、木材だけでなく住宅を形作っている、あらゆる建材も痛んでいきます。

快適な空間を提供してくれている断熱材も性能が失われてしまうでしょう。水は住宅を劣化させる大きな原因となるのです。

建物を長持ちさせるため、水が入らないように設計する事は、建築の一つのテーマでもあると言えます。

定期的なメンテナンスが必要

防水材も劣化によって機能が失われていきます。

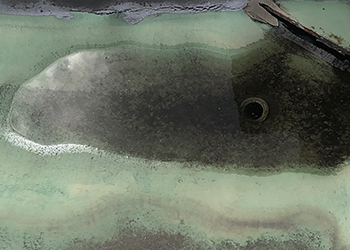

屋上やベランダなどの防水処理が低下すると、様々な問題が起きてきます。排水溝が詰まると雨水が滞留し、防水を行っていない箇所や、防水塗装が劣化した箇所から家屋に侵入するケースがあります。

また防水層がひび割れたり剥がれたりすれば、防水機能を果たせなくなり、これも浸水につながります。基本的に建物は防水を前提としています。防水効果が弱まると、加速度的に劣化が進んでいきます。防水機能を保っていくためには定期的なメンテナンスが必要です。

また防水層がひび割れたり剥がれたりすれば、防水機能を果たせなくなり、これも浸水につながります。基本的に建物は防水を前提としています。防水効果が弱まると、加速度的に劣化が進んでいきます。防水機能を保っていくためには定期的なメンテナンスが必要です。

防水材の劣化について(危険度)

防水工事は主に屋上やバルコニー・ベランダなど平らな場所に施されています。

防水工事は主に屋上やバルコニー・ベランダなど平らな場所に施されています。

当然ですが防水層も劣化していきます。そのまま放置してしまうと進行し続けます。それ故、雨漏りにまで発展している事例も少なくありません。劣化の症状を知り、劣化に伴う補修工事が必要です。

早めの補修工事を行う事でランニングコストにもメリットが生まれます。

下記のような状態になっていないか、チエックしてみましょう。

【排水溝のつまり】★★

|

【雑草の繁殖】★★★

|

【膨れ・めくれ】★★★

|

【目地の浮き】★★★★

|

【シート防水の剥がれ】★★★★★

|

対応が遅れれば遅れるほど、構造体にまでダメージが及びます。

また改修における費用も高額になっていきます。

防水工事の耐用年数について

防水材の剥がれや膨れなど、劣化がはっきりと分かるようになってから改修工事を行うのでは遅いと言えます。防水工事の耐用年数は大きく「工法」「材料」「工事の質」「工事対象部分の状況」などによって変化します。工事の質は防水工事会社の技術やサービスレベルによって異なり、対象部分の状況に関しては日当りや風の影響の大小、または人がどのくらいその場所を利用するか等で変化致します。そのため定期的な点検が何より大切です。劣化の状況を把握しメンテナンス時期を想定しておくことが必要なのです。

防水材の剥がれや膨れなど、劣化がはっきりと分かるようになってから改修工事を行うのでは遅いと言えます。防水工事の耐用年数は大きく「工法」「材料」「工事の質」「工事対象部分の状況」などによって変化します。工事の質は防水工事会社の技術やサービスレベルによって異なり、対象部分の状況に関しては日当りや風の影響の大小、または人がどのくらいその場所を利用するか等で変化致します。そのため定期的な点検が何より大切です。劣化の状況を把握しメンテナンス時期を想定しておくことが必要なのです。

また、目安となる耐用年数も知っておきましょう。

| 工法の種類 | 費用 | 耐用年数 | 防水工事・工法の特徴 |

|---|---|---|---|

| ウレタン防水 | 一般的 | 10~15年 | 改修工事が簡単、廃材が出ないので工期・費用を抑えることができる。 |

| シート防水 | 安価 | 10~15年 | 厚みが薄いので損傷しやすいが、工期・コストを抑えることができる。 |

| FRP防水 | 一般的 | 8~12年 | 施工中の臭気はあるが、軽量強靭で耐水・耐候・耐食性に優れている。 |

| アスファルト防水 | 高価 | 15~20年 | 防水層が厚く、施工のばらつきも少なく耐用年数が長いので安心。 |

防水工事の種類

私たちの住まいを雨漏りから防いでくれている防水層。

私たちの住まいを雨漏りから防いでくれている防水層。

戸建て住宅の場合には、屋上やベランダ・バルコニーに施工されています。戸建ての場合にはFRP防水やウレタン塗膜防水が一般的ですが、公共施設や大型施設では、また違った工法が用いられています。防水工事の工法にはアスファルト防水・改質アスファルトシート防水・シート防水・ウレタン塗膜防水・FRP防水などがあります。

それぞれ、どんな特徴があるのでしょうか?あらゆる建物に必要な防水工事についてみてきましょう。

【シート防水】

|

【ウレタン防水】液状のウレタン樹脂の塗布を重ねて、防水膜を作る防水。

|

【FRP防水】

|

【アスファルト防水】

|

【超速硬化ウレタン防水】

|

戸建て住宅のベランダ・バルコニーの防水について

お住まいの防水の点検やメンテナンスはしていますか?

お住まいの防水の点検やメンテナンスはしていますか?

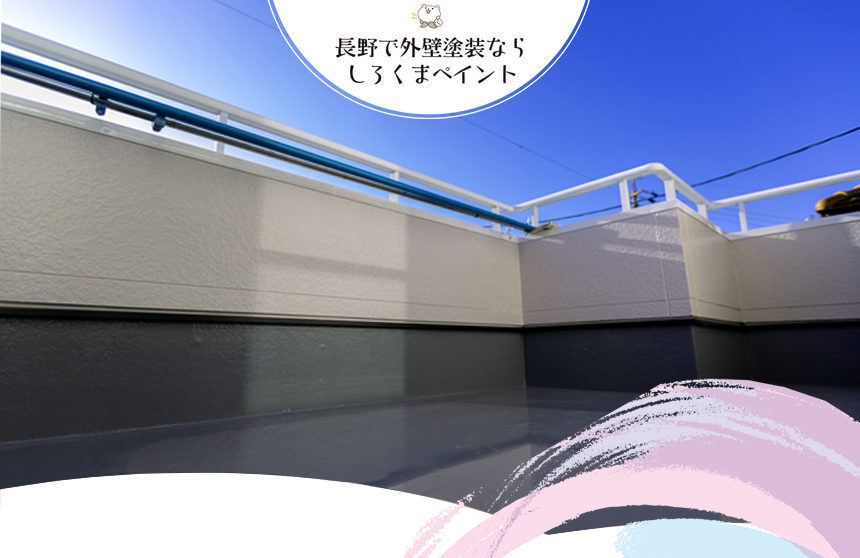

戸建て住宅ではバルコニーやベランダ、屋上などに防水工事が施されています。基本的には防水層があり、その表面にトップコートが塗布されています。防水層も時の経過と共に劣化していきます。そのまま放置すると雨漏りの原因になります。定期的な点検やメンテナンスが必要です。

また、よく見られる例ですが、ホコリや土砂、落葉などで排水口を詰まらせてしまっていることがあります。雨水を排水できない状態になっていると、水溜まりができ、あまり好ましくありません。防水機能が低下している状態だと、屋内へ侵入する可能性があり雨漏りの原因になります。

防水層を長く持たせる工事について

住まいを雨水などから守っていくには、どうすれば良いのでしょうか?

住まいを雨水などから守っていくには、どうすれば良いのでしょうか?

それはメンテナンス時期を見逃さない事、既存防水のダメージに対して適切な時期に適切な補修を行う事になります。他にも劣化や建物の状況による改修方法の選択も大切です。

トップコートメンテナンスでは、強くて丈夫な塗膜を作る必要があり、下地処理の過程の一つひとつも大切になります。

防水工事参考価格

| 工事方法 | 備考 | 当社施工1㎡当たり |

| ウレタン防水密着工法 | 2.0mm厚 メーカー標準単価 ¥5,000/㎡ |

¥3,500/㎡ |

| ウレタン防水通気緩衝工法 | 2.5mm厚 メーカー標準単価 ¥8,000/㎡ |

¥5,600/㎡ |

| FRP防水 | 3.0mm厚 メーカー標準単価 ¥11,000/㎡ |

¥7,700/㎡ |

| シート防水・改質アスファルト防水 | 諸条件により価格変動 | 要お見積り |

| トップコートメンテナンス | 塗料により価格変動 | 要お見積り |

| 点検 | 無料 | ー |

ウレタン防水工事の流れと期間

ウレタン防水はコストと性能のバランスがよく、凹凸があるような場所でも施工できるため、多くの現場で採用されている防水工法です。

液体状のウレタン樹脂がシームレスな防水層を形成して、雨水の浸入を防ぎます。

工事方法としては密着工法、メッシュ工法、通期緩衝工法の3つなりますが、今回は改修工事として良く採用されている通気緩衝工法を例に流れを解説していきます。

通気緩衝工法の期間を工事の流れと共にご紹介します。

1日目 高圧洗浄

バルコニーやベランダの防水を行う箇所に高圧洗浄を行っていきます。水を使って床の汚れを洗い流します。建ててから数年後にトップコートのメンテナンスを行う場合でも、蓄積された砂やほこり、コケやゴミなどを取り除く必要があります。付着したまま取り除かないと、防水材を塗布してもすぐに剥がれてしまうからです。密着性もなく耐久性もない防水工事になってしまうでしょう。良い仕上がりのためにも洗浄は大切なのです。隅々まで、丁寧に行っていきます。尚、絶縁工法では高圧洗浄が必要ない場合もあります。

バルコニーやベランダの防水を行う箇所に高圧洗浄を行っていきます。水を使って床の汚れを洗い流します。建ててから数年後にトップコートのメンテナンスを行う場合でも、蓄積された砂やほこり、コケやゴミなどを取り除く必要があります。付着したまま取り除かないと、防水材を塗布してもすぐに剥がれてしまうからです。密着性もなく耐久性もない防水工事になってしまうでしょう。良い仕上がりのためにも洗浄は大切なのです。隅々まで、丁寧に行っていきます。尚、絶縁工法では高圧洗浄が必要ない場合もあります。

☑ 高圧洗浄に際し水道をお貸しいただけますようお願いしています。

☑ 洗浄中に周囲の物に水が掛かる場合があります。濡れてほしくないものなど事前にお聞きいたします。尚、作業日には洗濯物を干さないようにお願いしています。

☑ 既存の劣化の状態を把握し、適切な水圧で丁寧に洗浄します。作業の際に稼働音が出る事、ご了承ください。

2日目 下地処理

下地処理もまた、防水工事の塗装工程を行う前に必要です。

下地処理もまた、防水工事の塗装工程を行う前に必要です。

高圧洗浄だけでは、落としきれなかった汚れなどを落としながら平滑になるように下地を調整していきます。施工対象となる床の表面がデコボコしていたり、ひび割れなどが発生している箇所は下地を剥がして補修を行います。また傷んだシーリングは撤去します。補修方法にはシール擦り込みや低圧注入などの工法があります。

防水材の性能を高めるためにも、下地処理もまた大切な工程です。

☑ 下地の状態によっては、補修が必要です。

☑ クラック補修などを行う場合には電動工具類を使用します。使用音がします。音を立ててはいけない特定の時間などがありましたら事前に教えてください。

☑ 作業に伴いホコリなどがでます。洗濯物を干さないようにお願いしています。

2日目~3日目 下塗り(プライマー塗布)

下地処理後に下塗り材としてプライマーを塗布していきます。

下地処理後に下塗り材としてプライマーを塗布していきます。

例えばコンクリートの床だと、そのままウレタン防水を塗ってもとどんどん吸収してしまいます。

下塗りを入れる事で吸収を防ぐと共に、密着性を高めることができます。下地と仕上げをくっつける接着剤のような役割を果たす工程です。強固なほど剥離や膨れなどの現象を抑えてくれます。吸い込まなくなるように適度な量を塗布していきます。

☑ 高圧洗浄に際し水道をお貸しいただけますようお願いしています。

☑ 洗浄中に周囲の物に水が掛かる場合があります。濡れてほしくないものなど事前にお聞きいたします。尚、作業日には洗濯物を干さないようにお願いしています。

☑ 既存の劣化の状態を把握し、適切な水圧で丁寧に洗浄します。作業の際に稼働音が出る事、ご了承ください。

4日目~6日目 シート貼り付け

通気緩衝工法の場合にはシートを張っていきます。

通気緩衝工法の場合にはシートを張っていきます。

コンクリートの上にそのままウレタンを塗布すると湿気により膨れが発生する場合があります。そのため通気性を確保する必要があり、その役目となるのが通気緩衝シートと脱気塔になります。設置することで湿気の逃げ道を作ります。また、通気緩衝シートによって、既存下地のコンクリートにクラックがあったとしても、防水材に直接影響を与えません。屋上防水の様な広い箇所に防水工事を行う場合は、こちらの通気緩衝工法で防水工事が適切です。

☑防水層は部分的に密着している所と密着しない所で形成されることになり、下地の動きやクラックが起きても緩衝することができます。

☑シートには耐食性、耐溶剤性、耐薬品性、寸法安定性などの性能が備わっています。

☑脱気筒には、コンクリート下地から発生する水蒸気やシートの下に滞留する水分を外部に逃がす役割があります。

7~8日目 ウレタン防水塗布

下地処理・脱気筒取付などが完了したら、いよいよ防水層を形成していきます。

下地処理・脱気筒取付などが完了したら、いよいよ防水層を形成していきます。

コテ塗用のウレタン樹脂は粘土が高いため、熟練の技術が必要です。均一なレベルになるように塗布していきます。ウレタン防水には立ち上がり用や平場用があり、場所によって使い分けて塗布します。ウレタン防水は、樹脂が乾いてからもう一度施工する場合もあります。ウレタンが硬化してから、再度塗布します。1~2回ほど、適切な厚みになるまで繰り返していきます。

☑ウレタン防水は継ぎ目のないスームレスな層を形成することができます。

☑凹凸にも施工できるため、場所を選ばず施工することができます。

☑ウレタン防水は数ある防水の中でもコストメリットの高い工法です。

9日目~12日目 トップコート塗布

最後にトップコートを塗布します。

最後にトップコートを塗布します。

ウレタン防水の最上層にはトップコートが塗布されますが、役割は紫外線からの保護や滑りの防止になります。実はウレタンだけでは紫外線に弱く、保護されていなければ変色や硬化が進行してしまいます。このトップコートの5年に一度ぐらいで塗り替えをおすすめします。性能を維持していくことで、防水層の寿命を最大限引き伸ばすことができるからです。また、費用もトップコートのみの価格になるため、手入れをせずに放置した場合と比べコストを抑えることができます。様々な建材や設備器具のメンテナンスと同様だと考えれば、想像しやすいと思います。

☑ウレタン工事完了後にトップコートのメンテナンスを定期的に行うことで15年以上性能を維持することができます。

☑トップコート自体に防水性能はありません

☑トップコートには遮熱性能を持つ塗料や耐久性の高い塗料など種類があります。

13日目 施工完了

防水工事が完了しました。今後、ウレタンの防水層が雨水の浸入を防ぎ建物を守ってくれるでしょう。

防水工事が完了しました。今後、ウレタンの防水層が雨水の浸入を防ぎ建物を守ってくれるでしょう。

工事は、お客様立ち会いのもと現場をご確認いただき完了・引渡しとなります。その後、防水保証書をお渡しさせていただきます。

また、しろくまぺいんとでは施工完了後も点検を実施しています。万が一、施工に起因する不具合が発生してしまったら無料にて補修をさせていただきます。

☑検査当日には立ち合いのお願いをします。

☑気になる所がありましたら、事前に教えていただけますと助かります。

☑施工内容や使用屋根材によって保証内容が変わります。

◇防水工事の疑問や施工のこと、価格などお気軽にお問い合わせください◇

メールでのお問い合わせはこちらから

・お問い合わせフォームに必要事項のご入力をして送信ボタンをクリックしてください。

・メールアドレスは正しくご入力下さい(弊社より返信メールが届きません。)

・【必須】の項目は必ず入力してください。

長野県須坂市

相之島/旭ケ丘/旭ケ丘北旭ケ丘町/井上

小河原/小河原小河原町/小河原新田町/小河原高畑町/小河原松川町/大日向町/亀倉町/亀倉/亀倉夏端町

臥竜1/臥竜2/臥竜3/臥竜4/臥竜5/臥竜6

北相之島/北相之島町/九反田/九反田町/幸高/幸高二睦町/幸高町/小島/小島町

小山/小山北原町/小山穀町/小山小山町/小山境沢町/小山八幡町/小山南原町/小山屋部町

五閑/五閑町/高梨/高梨町/田の神町/田の神/栃倉/豊丘/豊丘上町/豊丘町/豊島/豊島町/中島/中島町

仁礼/仁礼仙仁山/仁礼町/仁礼峰の原/沼目/沼目町

野辺/野辺町/野辺村石町/八町/八町上八町/八町下八町

日滝/日滝相森町/日滝大谷町/日滝高橋町/日滝本郷町/福島/福島町/望岳台/南小河原町/明徳/明徳町/村山/村山町

八重森/八重森町/米子/米子町/米持/米持町

屋上やベランダなどには、雨水を排出するための排水溝(ドレン)があります。

屋上やベランダなどには、雨水を排出するための排水溝(ドレン)があります。 草の根は時として防水層を貫通して穴をあける事があります

草の根は時として防水層を貫通して穴をあける事があります 膨れは、シート防水に限らず、ウレタン防水やFRP防水でも起こります。

膨れは、シート防水に限らず、ウレタン防水やFRP防水でも起こります。 押えコンクリートの上に施工する防水層は目地部の防止や歩行用途に対応するため、防水層の上に施工するコンクリートです。

押えコンクリートの上に施工する防水層は目地部の防止や歩行用途に対応するため、防水層の上に施工するコンクリートです。 剥がれは経年劣化や強風、飛来物での衝撃など様々な理由で起こり得ます。

剥がれは経年劣化や強風、飛来物での衝撃など様々な理由で起こり得ます。 合成ゴム系、塩化ビニール樹脂系、ポリオレフィン系などのメンブレン材をシート状に加工し、接着または機械的に固定して防水層をつくります。

合成ゴム系、塩化ビニール樹脂系、ポリオレフィン系などのメンブレン材をシート状に加工し、接着または機械的に固定して防水層をつくります。 防水工事の中でも最もポピュラーな工事

防水工事の中でも最もポピュラーな工事 FRP防水は、

FRP防水は、 熱アスファルト防水は溶融アスファルトを接着剤として

熱アスファルト防水は溶融アスファルトを接着剤として 通常のウレタン塗膜防水の弱点を克服したのが超速硬化ウレタン防水。次世代のウレタン防水システムです。

通常のウレタン塗膜防水の弱点を克服したのが超速硬化ウレタン防水。次世代のウレタン防水システムです。